阪神・淡路大震災から30年 鉄道被災箇所を訪ねました

はじめに

この大震災に対し当時の施設協会誌は発災直後の1995年3月号より「阪神大震災シリーズ」を1年3ケ月にわたり連載しました。

シリーズでは各路線の被災状況と復旧工事や運輸省に設置された鉄道施設耐震構造検討会の報告などを掲載しています。地震発生直後の対応や関西の鉄道人や建設会社の皆さんがいかに取り組んだか、そして全国の鉄道施設技術者のバックアップがあったこと、技術的な解説はもちろん参考になりますが、鉄道に携わる者の心に響くシリーズです。

この大震災から30年が経ちました。このシリーズで紹介された被災箇所を当時鉄道会社で復旧工事に携わった方々と思い出を語っていただきながら歩いてみました。

| 訪問者 | (一社)日本鉄道施設協会 会長 大竹 敏雄 |

| 同行いただいた方 | JR西日本OB 鈴木 喜也氏 阪神電気鉄道株式会社 沖西 学氏 |

1.JR東海道本線 六甲道駅付近

「大竹」: 六甲道駅付近は約2kmにわたって甚大な被害を受けています。鉄道高架橋がいたるところでせん断破壊により崩壊しました。こんな姿はとてもショックでした。

六甲道駅付近では柱946本がせん断破壊により壊滅的被害となった(JR西日本様から提供)

「鈴木」: 地震の後、住吉駅から六甲道駅まで線路を歩きました。高架橋も盛土も崩壊していて、目の前で電化柱が倒れてきてあわや下敷きということもありました。想像以上の光景でした。 当時本社勤務でしたが直ぐに六甲道駅の現地隊を命じられ、主に軌道の復旧を担当しました。

「大竹」: 地震2日後には、運輸省の耐震構造検討会(松本委員長)が発足しましたね。ここで復旧方法が検討され、健全な桁は残して持ち上げ、柱は鋼板巻きにより復旧するという方針が出されました。いち早くこの方針が決まったことが工期短縮につながりました。

「鈴木」: 復旧までに何年かかるのだろうかと絶望的な気持ちがありましたが、方針が示されたことで何とか早期に復旧できるのではという雰囲気になりました。

「大竹」: この復旧工法は国鉄時代に構造物設計事務所で試験、検討されていたものだと聞きました。平常時からの地震への備え、ノウハウの蓄積がとても重要だと思います。

(*)施設協会誌2022.11の「シリーズ事例から学ぶ事故、災害への対応⑤ 阪神・淡路大震災における復旧工法提案の経緯と技術的根拠」を是非お読みください。方針検討をリードした当時JR東日本の石橋氏に座談会で語っていただきました。

「鈴木」: 1日3,500人の復旧作業員が入りましたが、お店や住居が近接しているところでの施工です。主にジャッキアップにより組み上げましたが、施工スペースがないこと、上下だけでなく水平方向にもずれており調整が難しいことなど苦労しました。

ジャッキアップによる復旧、2層高架橋の重量は約1,200tとなる

(JR西日本様から提供)

ジャッキアップによる復旧、2層高架橋の重量は約1,200tとなる

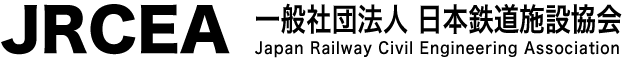

(JR西日本様から提供) 損傷程度の大きく側道のない箇所では巨大な門型クレーンを組み上げてつり上げた

損傷程度の大きく側道のない箇所では巨大な門型クレーンを組み上げてつり上げた

「大竹」: 現地隊の状況はどうでしたか?

「鈴木」: 本社からはともかく一刻も早い復旧をと言われました。本社の支援は厚く、現地隊の無理はほとんど聞いてもらいました。現場の中でも系統を超えた一体感があり連携はよかった。沿線の方に昼夜の工事実施を理解していただいた。沿線の方は復旧への期待はあるでしょうが、同時に被災者であり復興への努力を続けています。お互い大変な苦しい中ですが、助けていただきました。 毎日想定外のことばかりで、昼間は現場で施工会社と調整や測量、夜も遅くまで打ち合わせや図面書き。目やのどが痛く寒くて鼻水は出る、でも不思議と熱は出ませんでした。

「大竹」: 軌道の復旧では、高架橋が落下でスラブ軌道が宙釣りになっていたので、どうするのかと注目していました。

「鈴木」: 軌道スラブは使えるものは使うという方針で、再据え付けをしました。軌道スラブさえしっかりしていれば早く復旧できることを証明したかった。土木側での桁の据え付け精度には限界があるので、軌道側で調整することになります。調整余裕が大きい特別の締結装置もたくさん用意しましたが、どうしてもうまくいかないところは突起コンクリートを壊して据え付けました。電化柱や側壁も建築限界支障箇所は壊して造り直しました。六甲道駅のホーム部分のスラブ版据え付けの際は、一度据え付けても駅の下の削岩機による工事振動でスラブ版が再度ずれてしまうなどもありました。現場では意外なことの連続です。

軌道スラブは再利用したが、軌道面整正には苦労した

「大竹」: 復旧直前の確認試験として、4線を機関車で同時に走らせました。壮観でしたが、望遠カメラで撮っているためか線路のゆがみも目立って大変さが伝わってきました。

「鈴木」: 実際大変な線路でしたよ(笑い)。ともかく一刻も早く復旧したい、沿線の皆さんに安心してほしいと一時的な徐行でなんとか運転再開にこぎつけた感じです。 現場に亀井大臣が来られてニッコリしていただいたので、ホットしたことを記憶しています。

重連の機関車を4線同時に走行させ確認を行った(JR西日本様から提供)

2.阪神本線 石屋川車庫において

「大竹」: 阪神さんは被害が大きかったですね。擁壁盛土崩壊、高架橋、架道橋の被害は壊滅的だと思い、復旧は相当長期になるだろうと感じていました。

「沖西」: ともかく神戸を早く元に戻したいと会社全体の気持ちは一つでした。6月26日に被災から160日で全線開通することができました。会社一体となって復旧に当たりましたが、社員や施工会社、沿線の皆様、関係各署のおかげだと、今でも心から感謝しています。

「大竹」: 沖西さんは20代で元気いっぱいのころですね。

「沖西」: 翌日すぐに現地調査を指示されてこの石屋川駅から岩屋駅間をカメラ、ビデオをもって歩きました。朝早く出て帰ってきたのは深夜です。急いで出たため食べるものも飲むものもなく歩き詰めです。戻った時にやっとポテトチップを食べたのを覚えています。 被害が大きすぎて最初は大混乱でしたが、翌日は国道2号線をまたぐ陸橋が落橋しては大変と、ベントで支える手配を行いました。私は現地に行ってベントを待ちましたが渋滞で夜まで届かない。深夜にやっと届き、設置工事中は交通整理に当たりました。今とは違い、携帯電話がないので公衆電話で10円玉や500円のテレフォンカードを使い関係各署と連絡をとったり、光るカラーコーン等が無いので懐中電灯でトラックを誘導したりしていました。

西灘駅~御影駅間の2km全区間で損傷、崩壊した

西灘駅~御影駅間の2km全区間で損傷、崩壊した 石屋川駅付近 盛土と擁壁が大規模に崩壊、留置線の車両も被害を受けた

石屋川駅付近 盛土と擁壁が大規模に崩壊、留置線の車両も被害を受けた

「大竹」: その後現地の担当となり、復旧作業の担当となったのでしょうか。

「沖西」: すぐに現場担当を命じられました。石屋川車庫の近くのプレハブが現場事務所となり、そのまま開通まで勤務していました。

「大竹」: 被害が大きかったので、新設せざるを得ない箇所が多くあったようですが、何か工期短縮の工夫をしていますか。

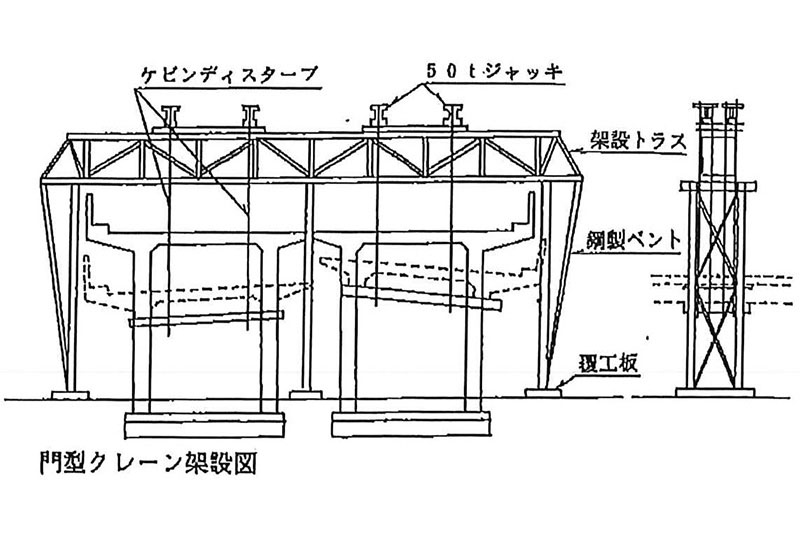

「沖西」: 高架橋は41ブロック柱365本にわたり、梁やスラブまで含めて新設し、その他一部補修151本、ひび割れ注入141本に及びます。架道橋も道路交通の早期解放を考慮して落橋した8橋を撤去して新設しました。一部では桁重量が軽い合成桁をPC桁にかわって採用するなど工期短縮をしました。 擁壁・盛土の復旧は土の締固めに期間を要することから、コンクリートや鋼構造による高架構造に変更し工期短縮を図っています。

石屋川駅付近では本線2線分を盛土中に場所打ち杭形式として復旧、

その後盛土撤去と地中梁を施工した

石屋川駅付近では本線2線分を盛土中に場所打ち杭形式として復旧、

その後盛土撤去と地中梁を施工した 現在の石屋川車庫1F部分、本線の主力車両基地12,900m²を

工期短縮のため鋼構造のラーメン高架橋としている

現在の石屋川車庫1F部分、本線の主力車両基地12,900m²を

工期短縮のため鋼構造のラーメン高架橋としている

「大竹」: しかし現場ではいろいろあったのではないですか。

「沖西」: 図面がなかなかできてこない、できても部分々々で現場とは合わない。現場に合わない設計で製作されてしまい、現場合わせで何とかぎりぎりのタイミングで収まるようにしたこともありました。現場ではともかく即断即決です。 開通をできるだけ早めたいので、進捗に合わせて工期は短縮されていくのですが、こちらの都合で、架道橋架設に支障するNTTケーブルや電力ケーブルの盛替えスケジュールもずれることもあって、関係各署には工程調整で無理を聞いてもらいました。

「大竹」: 開通したときは感激しましたか。

「沖西」: 開通前のレールがつながっても、まだまだ工事が残っていましたが、その時やっと何とかなったなとホットしました。6月26日の開通式は側にいましたが、まだやることが頭にあって感激できなかったことを覚えています。

現在の新在家駅~石屋川駅間高架橋

3.訪問を終えて

以上 大竹

施設協会誌1995.9月号

阪神大震災シリーズ(その5)座談会 出席者(役職は座談会当時)- 飯塚 卓 阪神電気鉄道(株) 専務取締役 鉄道事業本部長

- 梅原利之 西日本旅客鉄道(株) 常務取締役 鉄道本部長

- 木下 成 阪急電鉄(株) 取締役 鉄道本部副本部長

- 澤田 諄 運輸省 鉄道局 技術審議官

- 庄 俊明 神戸高速鉄道(株) 取締役 技術部長

- 増永防夫 東海旅客鉄道(株) 取締役 技術本部副本部長

- 松本嘉司 東京理科大学 教授 鉄道耐震構造検討会委員長

阪神電鉄石屋川車庫付近において

編集:事務局 麻生秀樹